薬理学を得点源に!国試を見据えた効率的な勉強法と必須知識

薬理学は「覚え方」を変えるだけで、驚くほど楽に点数が取れるようになります。

今の勉強法が左側の「非効率なやり方」になっていないか、チェックしてください。

1. 勉強法の切り替えリスト

今日から、右側の「効率的なやり方」に変えましょう。

| 非効率なやり方(やめること) | 効率的なやり方(やること) |

| × 単語帳で1つずつ丸暗記 例:「プロプラノロール」「アテノロール」を別々に覚える。 | ◎ 「グループ」でまとめて覚える 例:「〇〇ロール」はβ遮断薬!と箱で覚える。 その後に「選択性の有無」など違いを足す。 |

| × 薬名と病名をただ結びつける 「理由はわからないけど、この薬はこの病気」と覚える。 | ◎ 「ストーリー」で覚える 「仕組み」→「作用」→「副作用」の流れで覚える。 (※下の具体例を参照) |

| × 過去問の「正解」だけ見る ○がついたら満足して次の問題へ進む。 | ◎ 「間違い」の理由を言えるようにする 不正解の選択肢を見て「これは〇〇薬の説明だから間違い」と即答できるまでやる。 |

2. 「ストーリー記憶」の具体例

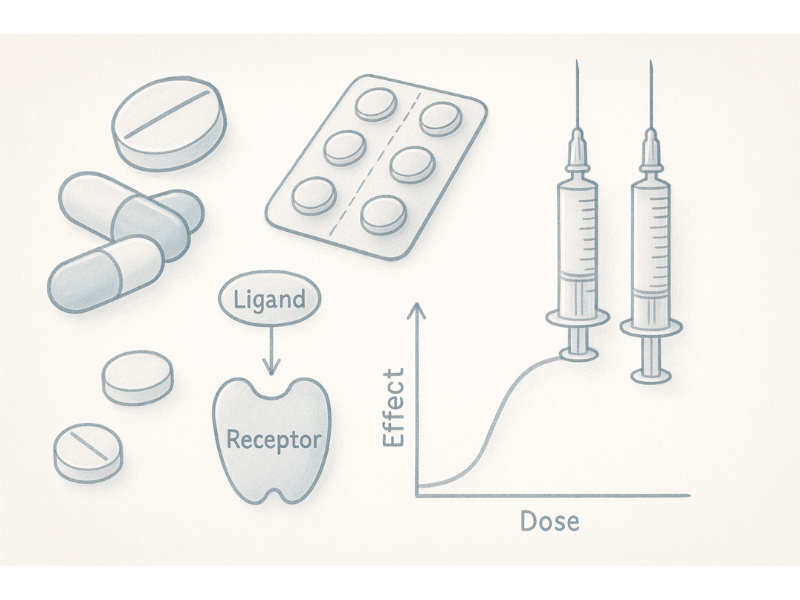

丸暗記ではなく、以下の矢印の流れで理解してください。

この流れがあれば、副作用を「暗記」せず、仕組みから「予測」できるようになります。

例:β遮断薬(高血圧の薬)の場合

- 【仕組み】心臓のスイッチ(β受容体)をブロックする↓ だから…

- 【作用】心臓のドキドキが減り、血圧が下がる↓ しかし、効きすぎると…

- 【副作用】脈が遅くなりすぎる(徐脈)、気管支が狭くなる

3. 忙しい人の「1日30分」ルーティン

机に向かう時間がなくても、この3ステップだけで十分です。

- テーマ決め(5分)「今日は高血圧の薬」とジャンルを1つ決める。

- 間違い探し(15分)過去問を解き、不正解の選択肢について「なぜ間違いか」をメモする。

- カード化(10分)間違えた問題のポイントだけをカードに書く。(翌日見直す)

4. 試験別・優先順位チェック

今のあなたの目標に合わせて、ここだけ確認してください。

定期試験・CBT(基礎固め)

- 代表的な薬の「作用の仕組み」を一言で説明できるか?

- 「一緒に飲んではいけない薬(禁忌)」を知っているか?

国家試験(実践力)

- 病気ごとに「最初に使うべき標準的な薬」がわかるか?

- 臨床でよく使われる薬の「副作用」を予測できるか?

まだ「何から手をつけるべきか」迷う場合

「グループ分けがうまくできない」「自分に合った計画が立てられない」

そう感じたら、プロと一緒に最短ルートの計画を作りましょう。

お問い合わせ

無料体験のご依頼や、大学生活でのご相談、その他ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください

フォームでのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

受付時間 10:00~18:00

(土日祝日、年末年始、夏季休業日を除く)